“深度撞击”与彗星“亲密接触”

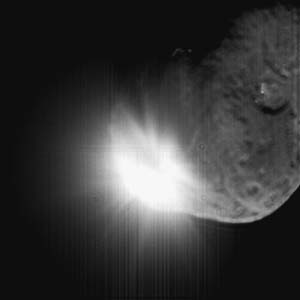

这张7月4日发布的照片显示,美国宇航局“深度撞击”号探测器释放的撞击器击中目标坦普尔1号彗星。

美国东部时间7月4日凌晨1时52分,北京时间7月4日13时52分,美国宇航局“深度撞击”号飞船发出的370公斤铜质撞击器,犹如一颗飞驰的炮弹,按照科学家预计的时间,准确撞击了华盛顿市般大小的坦普尔1号彗星,在太空绽放出宝石光芒一般绚烂的“焰火”,人类首次“人造天象”奇观大获成功。

在飞行了172天、跋涉4.31亿公里撞击成功后,位于美国加州帕萨迪纳喷气推进实验室的地面指挥中心爆发出一片欢呼声,负责指挥母船、穿蓝色T恤衫的科学家,与负责指挥撞击器、穿红色T恤衫的科学家握手、拥抱,庆贺来之不易的成功。实验室新闻中心内的几处电视屏幕上,同时实况转播着撞击图像和科学家的现场解说。当不同角度的撞击“焰火”画面出现时,现场爆发出一阵阵欢呼声和赞叹声。 在撞击成功后两小时,美东时间晨4时许召开的新闻发布会上,“深度撞击”项目经理格拉默说:“这个项目的挑战性以及科学家们使之成为现实的团队努力,令我们所有人感到自豪”。美国宇航局太阳系探测负责人丹泽勒说:“撞击获得了极大的成功,明天及今后几天我们就会对太阳系的起源有更多的了解。”

发布会上,实验室主任伊拉奇和美宇航局副局长戴斯指出,是科学家们长期的努力使太空“深度撞击”得以实现,使庆祝美国独立日的节日焰火,第一次从喷气推进实验室升起。当大屏幕上放出撞击器飞速接近彗星、发回一张比一张大的彗星表面地貌图时,全场掌声雷动。

使太空“焰火”成功绽放的核心人物、“深度撞击”的首席探测科学家厄亨,是发布会上引人瞩目的大明星。这位马里兰大学著名天文学家留着浓密的白胡须,外貌酷似俄罗斯大文豪托尔斯泰。厄亨博士说:“这是一次神奇的撞击,我们收到了如此之多的数据,今夜又要通宵达旦了,但这正是我们期待的,只是数据多得有点不知从何下手。”

在回答本报记者关于撞击点、彗星形状等提问时,厄亨博士说:“这次的撞击点比科学家们预计的还要好,这个位置使得母船处于非常有利的观测角度,因为撞击位置可能发生偏差甚至可能完全撞在彗星的阴暗面”。他表示,科学家真是很运气,彗星也非常“合作”,但目前图像所显示的坦普尔1号彗星的形状还不是完整的,彗星大小也还不能确定。当本报记者问及撞击器现在何方时,他说,有可能撞击器碎成几块留在了彗星深处。厄亨博士表示,撞击是否在彗星上造成了环形坑以及撞击溅出物质,还要等收到进一步图像数据才能了解。

实验室的科学家们表示,本次“深度撞击”项目的目的,是为了探测坦普尔1号彗星地表下面的物质,借此更多了解太阳系起源之谜。在今夜、今后几天甚至几星期几个月的时间内,地面指挥中心将收到大量的图像数据,科学家们将逐步解读此次太空撞击的深远意义。

●背景资料

地球上出现生命之前,曾受到彗星的密集攻击。这是巧合,还是有某种联系?

彗星是太阳系中的“游民”,当它们靠近太阳时,构成彗核的物质受热蒸发,形成长长的“尾巴”,这时候地球上的观察者就可以看到明亮、长尾巴的“扫帚星”。

数千年来,夜空中不时闪现的“扫帚星”引起人们无穷猜想:它们从哪里来?由什么物质构成?和我们有什么联系?

根据近半个世纪天文学家们的理论,彗星的核心部分实际上是个很小的“脏雪球”,主要由冰和尘埃物质组成,一般尺寸只有几公里到几十公里。但当它受到太阳的热量作用时,喷出的彗发可能达到几十万公里,而彗尾则可能延伸上亿公里。近年来的探测显示,有些“彗星”没有彗尾或尾巴很小;有些“小行星”却有彗发和稀疏的彗尾;一些“彗星”和“小行星”的运行轨道非常相似。因此,可能并非所有彗星的成分都能用“脏雪球”理论解释。

彗星可能的起源地,是太阳和另一个恒星之间、笼罩太阳系的奥尔特云,距太阳约5万天文单位(1天文单位约为1.5亿公里)。天文学家估计,奥尔特云中可能有数以千亿计的彗星。

当宇宙中有恒星“路过”太阳系附近时,形成的引力扰动会将许多彗星直接推向太阳系内,使它们围绕太阳旋转,形成公转周期在200年以上的长周期彗星。此外,太阳系外围的天王星、海王星和冥王星,也会以引力捕获奥尔特云中的彗星,将它们“拉”到冥王星之外的柯伊伯带,并在行星引力的影响下,形成公转周期在200年以内的短周期彗星。

天文学家猜测,奥尔特云是45亿年前太阳形成时的残余物质构成的,由于远离太阳的热影响,起源于它内部的彗星可能保留了太阳诞生时的物质。此外,包括地球在内的行星,大约39亿年前都曾受到彗星的密集轰击,而不久后地球上就出现了生命,两者之间可能有联系。彗星上的大量冰雪成分,甚至可能是地球上水的来源之一。这些猜想,可能在美宇航局的“深度撞击”中找到线索。

茫茫宇宙彗星众多,科学家们何以选择了———坦普尔1号?

坦普尔1号彗星由德国天文学家恩斯特·威廉·勒伯莱希特·坦普尔于1867年发现,以他的名字命名。这颗彗星在火星和木星之间、围绕太阳的椭圆轨道上运行,彗核自转周期约42小时。科学家初步探测,这颗彗星的彗核相当小,直径只有约6.5公里。

它相对于地球的回归周期为5.51年,迄今已发现其至少回归了25次。坦普尔1号的轨道平面与太阳-地球构成的黄道平面非常接近,这使它有段时间和地球很接近,这也是“深度撞击”探测器能经过较短距离“捕获”它的最佳时机。

此外,坦普尔1号靠近太阳时挥发的物质不多,因此专家估计,撞击器撞入该彗星后喷发物很可能会较快地“烟消云散”,并且不会重新覆盖撞出的坑,可便于附近的探测器“窥探”彗星内部的奥秘,而具有上述特点的彗星并不多。正是由于这些原因,美国研究人员才将坦普尔1号选为撞击对象。

在洛杉矶东部的一个山谷里,活跃着数以千计的太空研究精英。

“勇气”号火星漫游、“卡西尼”号土星探秘、“深度撞击”探测器“炮轰”彗星……每一次太空探索热都会使美国宇航局的喷气推进实验室(JPL)成为世界的焦点。

JPL位于洛杉矶东部的一个山谷里,其前身是加州理工学院喷气动力研究所,由航空大师卡门于20世纪40年代牵头成立,最初的许多研究工作与火箭、导弹有关,但现在完全从事太空科学研究。

美国宇航局有两个非常知名的太空研究基地,一个是位于休斯敦的约翰逊航天中心,主要负责载人航天研究;另一个是位于洛杉矶的JPL实验室,主要负责不载人太空探索计划。

美国所有的太空无人探测研究基本都在JPL完成,目前JPL共进行着45个项目的研发。各种无人探测器升空后的控制工作大都由JPL负责。

JPL汇集了美国的太空研究精英,其员工总数超过5200人,仅华裔科学家就有300多人。不少工程师毕业于麻省理工学院和卡耐基·梅隆大学这两所名校。此外,JPL每次承担一项科学使命时,还会从全美各个知名高校抽调一些相关专业的顶尖人才。所有在这里工作的人不仅要有专业特长,还必须是美国公民。如果是在美国之外出生,还要接受复杂的审查程序。

JPL属于政府部门,与很多私人企业相比,薪水不高,多数人来此工作都是为实现个人理想。很多人都是放弃了去私人企业挣高薪和股票的机会,来到JPL工作。